私はただいまベトナムに滞在しており、仕事を通してベトナムの文化や人々と触れております。日々過ごす中で、私が個人的に驚いたこと、面白いと思ったことを共有できればと思います。他国の文化・様子を知ることで、自身の生活にその考えを取り入れ日常が少し豊かになったり、改めて日本の良さを知ったりするきっかけになると思いますので、ぜひ読んでみてください!

ベトナムで働いている日本人から良く「ベトナム人の説明は非常に分かりにくい」、「話が長くて結論が何か分からない」という話を頻繁に耳にします。何故ベトナム人の説明は分かりにくいのでしょうか。この背景について言及していきたいと思います。

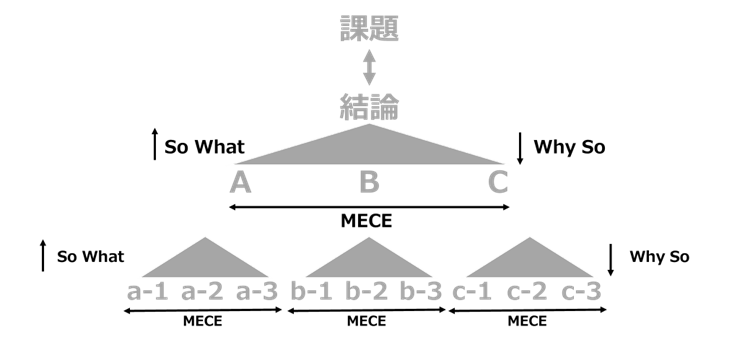

一般的なロジック

一般的なロジカルシンキングの詳細については過去書かせていただいた以下の記事をご確認頂ければと思います。

このように、一般的なロジック(世界基準のもの)は最初に結論を伝え、その結論の根拠・方法をその後の論理展開で支えている形になります。過去記事で記載した通り、「論理の基本構造」が成り立っている状態だと言えます。

<論理の基本構造>

具体例

あなたの家は職場から1時間かかる。家族に引っ越しを打診している。

結論:職場に近い新しい家に引っ越すべきだ。

根拠①(事実):今の家は職場から1時間以上通勤がかかる。通勤の疲れで仕事のパフォーマンスが低下しており、社内の評価が下がる可能性がある。

根拠②(判断基準):仕事のパフォーマンスを最大化し、社内での評価を上げることが重要。結果的にボーナスがより多く出て、出生する可能性が高まり、家族を養うことができる。

根拠③(判断):2つの選択肢が考えられる。(1)今の家は家賃が安いが、通勤時間に1時間以上かかる。(2)職場に近い家は家賃が3万円高くなるが、通勤時間が10分に短縮され、通勤の疲れは軽減される。

⇒長期的に見てパフォーマンスを最大化する方が家計にとってプラスであり、(2)を選択。

ベトナムのロジック

一方、ベトナムのロジックは細かい根拠の積み上げにより結論を導くというものになります。考えられる根拠が羅列しており、それら根拠が整理されていないため聞き手としては非常にわかりづらくなってしまいます。

具体例

あなたの家は職場から1時間かかる。家族に引っ越しを打診している。

根拠①:今の家は職場から1時間以上通勤がかかる。通勤の疲れで仕事のパフォーマンスが低下しており、社内の評価が下がる可能性がある。

根拠②:仕事のパフォーマンスを最大化し、社内での評価を上げることでボーナスがより多く出て、出生する可能性が高まる。

根拠③:家と職場が近づくことで家族と過ごす時間が増える。

根拠④:同僚の多くも職場から15分圏内に住んでいる。

根拠⑤:引っ越し先候補の場所は自治体がしっかりしており、子供を保育園に入れやすい。

根拠⑥:今の家は築30年になっておりかなり古く感じる。

根拠⑦:今の隣人はあまり好きではない。

⇒これだけの根拠があるため、引っ越しをした方が良い。

結論:職場に近い新しい家に引っ越すべきだ。

このように、熱量は伝わってくるものの、優先順位や絶対に外せない条件などはわかりづらく、重要なポイントや一番伝えたい主張がぼやけてしまいます。また、結論を支える根拠をたくさん羅列することに集中しているため、反対のデメリットやリスクなどを網羅できていないことも多いです。結果、職場などでは会議時間だけが長くなり、聞いている方は提案に合意する以外、何をどのように判断していいのか非常にわかりづらい状況に陥ってしまいます。

ベトナムロジックの背景

知り合いのベトナム人の学校の先生から聞いた話ですが、実際にこのようなロジック展開をベトナムの公立学校で教えているそうです。そのため、ベトナム人にとってはこれはごく自然なロジック展開であり、聞いている方もこのような説明を聞いて納得できるみたいです。一方、一般的なロジックに慣れ親しんだいる人からすると、情報量が多くポイントがわからない説明に感じてしまいます。

日本の公共教育では起承転結であったり、要点をまとめたり、作者の主張を考える内容が多くあります。一般的なロジカルシンキングとは少し異なりますが、要点を絞り主張を明確に伝えるという訓練を受けております。さらに社会人になった後、会社の研修や上司からの指導により一般的なロジックを身に着けることができます。私自身も社会人になってからロジカルシンキングを身に着けることができましたので、必ずしも「ベトナム人がロジカルではない」とは思いません。ただ、教育的背景により日本人の方が一般的なロジックに馴染みやすいとは感じます。

個人的に感じたこと

今回はベトナム人と日本人との対比でしたが、各人の背景が異なるとそれによって説明の仕方やロジックの展開も異なる可能性が大いにあると感じました。例えば新入社員が上司に説明しようとしても上手く説明できないのも、予備知識だったり説明を上手にする経験が少ないからだと言えます。誰かの話を聞くとき、まずは相手の背景を理解してあげること、その上で伝えたい意図を汲み取ることが大切だと感じました。

また、こちらから歩みよることも大切ですが、相手にも歩み寄ってもらった方が双方にとってメリットがあるという場合もあります。この場合は相手に変わってもらうよう努力してもらうべきです。背景を説明し、なぜ相手が歩み寄るべきかといった必要性を説いてあげることで相手を動機付けすべきです。

例えば今回の場合、ベトナム人社員がこれから本気でキャリアアップをしたいと願っているのであれば、ベトナム人以外の人と仕事をする機会が増える可能性があります。その時には国際基準のロジカルシンキングが必要になるので、今身に着けるべきだ、という理由を伝えられます。このように、誰であっても必要性が腹落ちしていれば、本気で歩み寄ろうと努力してくれると思います。実際、私が勤めていた会社では一部のベトナム人は非常にロジカルでした。彼らは長年日本人に鍛えられてきたそうで、一般的なロジックを身に着けていました。それぞれ背景が異なるため人によって習得期間や得て不向きなどあるかもしれませんが、必要性を本人が感じており、正しい教育・指導があれば誰でも変わることができるはずです。

最後に

表面で見ると「ベトナム人は説明下手だ」と思われるかもしれませんが、これは教育的背景が影響していることが分かったと思います。特に国が異なる場合は、文化的や教育的背景が異なる可能性が高く、それによって普段慣れているコミュニケーションがより難しいと感じることがあるかもしれません。また、同じ日本人同士でも、それぞれ背景が異なるため最初は阿吽の呼吸でコミュニケーションを取るのは難しいと思います。ぜひ相手の背景を理解し、広い心を持ちながらコミュニケーションを取っていただければと思います。

彼をさばく前に、彼を理解しようと努めるべきである。

サン=テグジュペリ フランス作家

では、また。ゆとりのある日々を。

コメント